ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoは、両眼視機能評価・視覚認知評価・感覚統合・心理学の知見をもと��に、“本当に必要な眼鏡”を提案する専門店です。

- ジョイビジョン奈良・Optmatsumoto - joyvision-nara

▪️マーシャル・B・ケッチャム大学 TOCエグゼクティブ認定プログラム修了

▪️米国ケッチャム大学/TOC上級通信講座 修了

▪️国家検定資格.1級.眼鏡作製技能士

▪️作業療法士(発達領域)による評価も可能です

奈良県 橿原市 常盤町495-1

営業時間9:30~19:00

水曜定休/八重山諸島出張の場合、連休

TEL 0744-35-4776(完全予約制)

視覚と学びの本質|“見え方”から学びを変える、科学的アプローチ

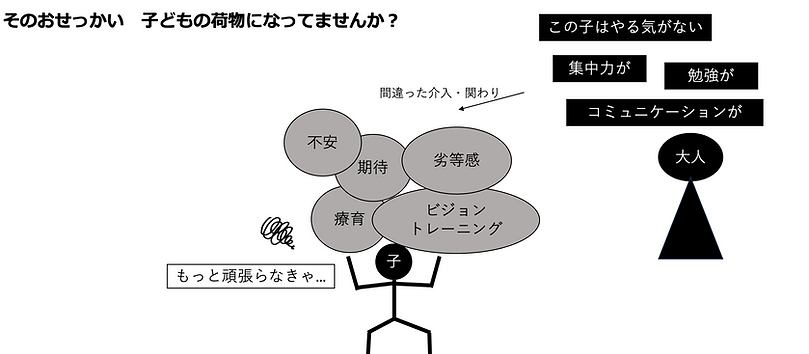

見え方が変わると、学びが変わる。|“努力不足”ではなく“見え方の個性”に気づく

「集中できない」「読み飛ばす」「黒板が見づらい」——それは意欲の問題ではなく、見え方の構造が関係しているかもしれません。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoは、視覚のしくみを丁寧に分析し、学びやすさを“環境から整える”支援を行っています。

見え方の乱れが生む「学びのしんどさ」

「見る力」が弱い場合、学力不振や学力低下の要因になります

-視力だけではない「学力」「生活力」に必要な見る力-

「ちゃんと読んでるのに頭に入らない」「ノートを写すのが遅い」「黒板の字がぼやける」——

それは“やる気”の問題ではなく、視覚処理のエネルギーが過剰に使われているサインかもしれません。

文字を読む・黒板を見る・ノートを書く。

学習場面では、わたしたちは常に「目で情報を受け取り、脳で整理し、手で再現する」というプロセスを同時に行っています。

この一連の流れのどこかに負担があると、脳は“読むこと”そのものを避けようとします。

たとえば、こんなサインありませんか?

-

読んでも内容が頭に残りにくい

-

文字を追うと疲れる/行を飛ばしてしまう

-

黒板やプリントが見づらく、姿勢が前のめりになる

-

ノートを写すのが遅く、書くことに集中できない

-

「読むのが嫌い」「本が苦手」と口にする

こうした現象の多くは、視覚情報の入力と処理のバランスが崩れている状態。

つまり、目の筋肉や神経の働きがフル稼働しすぎて、脳の理解や記憶の領域にエネルギーが回らなくなっている可能性があります。

見え方の構造を整えることは、「学力を上げる」以前に、“学びやすい脳の使い方”を取り戻すことにつながります。

「努力しても集中できない理由」両眼の協調運動(輻輳・開散)が学びを支えている

「集中してもすぐ疲れる」「文字が二重に見える」「読み間違いが多い」

これらは“やる気”や“注意力”の問題ではなく、**両眼のチームワーク(協調運動)**がうまく働いていないサインかもしれません。

人は読む・書く・黒板を見るたびに、

目を寄せたり(輻輳)、離したり(開散)しながら焦点を合わせています。

このバランスが崩れると、視覚情報のズレが生じ、学習時の疲労・集中力低下・理解の遅れを引き起こします。

🟢現象とサイン

-

疲れてくると文字が二重に見える

-

行を飛ばして読んでしまう

-

黒板やプリントを見たあとピントが合いにくい

-

集中力が続かず、勉強を避けるようになる

こうした状態が続くと、「勉強が苦手」→「学習を避ける」→「自己評価が下がる」という負のサイクルに陥ることがあります。

🟢研究と科学的裏づけ

米国の研究でも、「輻輳・開散の弱さ」と「注意集中の困難」には高い相関があることが報告されています。

特に読み書きに困難を抱える子どもでは、両眼の協調運動が不安定な傾向が多く見られます。

-

「視線を安定させる力」と「注意を持続させる力」は密接に関係

-

ピント調整がスムーズでないと、学習時に余計なエネルギー消費が増える

-

視覚的負担が続くと、意欲や集中力にも影響する

🟢ジョイビジョン奈良のアプローチ

“目のチームワーク”を整え、学びの基盤を支える3段階サポート

1️⃣ 一次予防(早期発見)

輻輳・開散の弱さを早期に見つけ、学習への影響を防ぐ。

2️⃣ 二次予防(視機能補正)

適切なレンズ処方やトレーニングで、負担を軽減し効率的な視覚動作を回復。

3️⃣ 三次予防(長期安定)

眼と脳の連携を安定化させ、持続的な集中・理解を支える。

読む力も、動く力も、「視る力」が決めている。|眼球運動が支える学びとパフォーマンス

学習やスポーツにおいて、私たちは「目で情報を正確に捉え、スムーズに処理する能力」を無意識に使っています。

その中でも、視線を滑らかに動かす能力(追従性眼球運動)と、素早くジャンプさせる能力(衝動性眼球運動) は、読書・書字・問題解決において非常に重要です。

✔ 黒板や教科書の情報を正しく素早く取り込む

✔ 視線をスムーズに動かし、文章を読み飛ばさずに理解する

✔ 黒板の内容をノートに書き写す(視写)のスピードを落とさない

しかし、これらの眼球運動がうまく機能していないと、学習効率に大きな影響が出る 可能性があります。

眼球運動がスムーズでないと起こる問題

✔ 文章を読んでいて、行を飛ばしてしまう

✔ 読んでいる途中で、どこを読んでいたかわからなくなる

✔ 黒板の内容を書き写すのが遅く、授業についていけない

✔ 長時間の読書や問題解決に集中できず、すぐに疲れてしまう

さらに、眼球運動は学習だけでなく、スポーツのパフォーマンスにも大きく関わる ため、

✔ ボールや相手の動きを正確に追えない

✔ 動いているものに素早くピントを合わせられない

✔ 試合中の状況判断が遅れる

といった影響が出ることもあります。

当店では、眼球運動の精密な評価 を行い、必要に応じて最適な補正やトレーニングを提供します。

✔ 眼球運動評価(SCCO 4+)

追従性眼球運動・衝動性眼球運動の精度をチェックし、視線のスムーズさを分析。

✔ 視機能バランスの調整

斜位・輻輳・開散・調節力の状態を把握し、視線移動の負担を軽減。

✔ 適切な視覚補正

眼球運動に影響を与える視機能のズレを補正し、効率的な視線移動をサポート。

✔ CCF(Curse to Charm Framework)

「学習やスポーツの困り感」が心理や行動にどのような影響を与えているかを解析し、最適なアプローチを考案。

「学習効率」も「スポーツパフォーマンス」も、視る力が支えている

眼球運動は、単なる「目の動き」ではなく、情報をスムーズに処理し、正確にアウトプットするための鍵 です。

学習時の「読む・書く・理解する」、スポーツ時の「見る・判断する・動く」——これらすべてに視る力が関係しています。

視覚機能の精密な分析と適切な補正によって、「読む力」「書く力」「動く力」を最大限に引き出し、学びや運動のパフォーマンスを高めるサポート を行います。

「学ぶのが苦手」や「スポーツが上手くいかない」その原因、実は目の動きにあるかもしれません。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoでは、視る力を総合的にチェックし、最適な解決策を提案します。

近くを見続けるための調節機能(ピント合わせの能力)

私たちの眼は、見ている対象の距離に応じて常にピントを調節 しています。

特に学習時には、40cm前後の距離を長時間見続けるための調節力(ピント調整能力)が必要です。

また、

✔ 黒板を見るとき → 調節を緩める

✔ ノートを見るとき → 適切な調節を行う

といったように、遠近の切り替えをスムーズに行うためには、調節力の耐久性と柔軟性が不可欠 です。

調節機能が弱い or 強すぎると…

✔ 長時間近くを見ていると、文字がぼやける

✔ 黒板からノートに視線を移した際、ピントが合うのに時間がかかる

✔ 近くを見続けるのが疲れやすく、集中力が続かない

✔ 眼精疲労や頭痛の原因になることもある

しかし、学校や眼科の一般的な視力検査では、近方視力(調節機能)をチェックすることはほとんどありません。

そのため、これらの困り感が見逃されているケースが非常に多いのが現状です。

デジタル環境と調節機能の関係

近年、GIGAスクール構想の推進により、小学生でもタブレット端末を使用する学習環境 が一般的になりました。

近くの画面を長時間見続けることで、調節力に負担がかかり、視覚疲労や調節機能の低下を招くリスク があります。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoのアプローチ

✔ 両眼視機能検査による調節力の詳細評価

✔ 視覚環境に合わせた適切な眼鏡補正(調節負担の軽減)

✔ 視覚トレーニングによる調節力の耐久性向上

✔ 調節機能の負担軽減を考慮したデジタル学習環境の提案

視覚環境の変化に対応し、「ハッキリ見える」「楽に見続けられる」ための最適なサポート を提供します。

学習時の疲れや集中力の低下、その原因は調節機能にあるかもしれません。

捉えた視覚情報を認知する力(視覚認知/視覚情報処理)

学習は、「文字を目で捉えること」から始まり、「見た情報を脳で処理すること」 へとつながります。

このプロセスは、「視機能」と「視覚認知」の2つの要素 で構成されています。

✔ 視機能:目で情報を捉える「入力」の役割

✔ 視覚認知:入力された情報を処理・分析し、「意味を理解する」役割

視機能が正常でも、視覚認知の処理に問題があると、学習に影響を及ぼす可能性があります。

視覚認知の問題が引き起こす困難

✔ 漢字の習得に時間がかかる

✔ 文字を読み間違えやすい

✔ 字の形が整わず、書字が苦手

✔ 図形や空間把握を必要とする問題が苦手

「視る力」は単なる視力や目の動きだけではなく、視覚情報を正しく処理する力も含まれます。

この視覚認知の弱さが、学習のつまずきや読字・書字の困難の要因となることがあります。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoのアプローチ

当店では、視機能と視覚認知の両方を包括的に評価 し、最適なサポートを提供します。

✔ 視機能検査(両眼視・調節・眼球運動を詳細に評価)

✔ 視覚認知検査(TVPS-4・MVPT-4)(視覚弁別・記憶・図地分離・視覚閉合などを分析)

✔ 適切な眼鏡補正とビジョントレーニングの併用(視覚情報処理をスムーズにするアプローチ)

「やる気」や「努力不足」の問題として片付ける前に、視機能・視覚認知の状態を正しく精査することが重要です。

見え方の質を改善することで、学習のストレスを軽減し、「本来の力を引き出す」サポートを行います。

教科書やノートが眩しい・文字が揺れて見える 〜 アーレンシンドローム(視覚ストレス)

「学習意欲もある」「視力も正常」「知能の発達に問題はない」

それなのに、「文字が揺れて見える」「文章が波打つ」「紙面が光って見える」 などの違和感を訴えるお子様がいます。

これは、アーレンシンドローム(視覚ストレス) と呼ばれる光の感受性に関わる問題であり、通常の視力検査では見落とされがち です。

✔ 文字が読みづらい → 読書や学習のストレスが増加

✔ 紙面の白さが眩しく、長時間見続けるのが苦痛

✔ 文章が波打ったり、文字が消えたりして見える

✔ 黒板の文字がはっきりと捉えられない

この視覚の問題は、単なる学習困難ではなく、脳の視覚処理に関係する要因が影響している可能性 があります。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoのアプローチ

当店では、アーレンシンドロームの特性を持つ方に対し、専門的なアセスメントを実施 し、最適な対策を提案しています。

✔ 視覚ストレス評価(光感受性・コントラスト感度の分析)

✔ 特殊有色レンズによる補正(個々の症状に応じたカラーフィルター処方)

✔ 視機能の精密評価(両眼視機能・眼球運動・調節力との関連を分析)

実際に、アーレンシンドロームの症状を持つお子様への眼鏡補正やレンズ処方で、読みやすさが劇的に向上した事例 が多数あります。

まぶしさの困り感にも対応可能

アーレンシンドロームに該当しない場合でも、

✔ 白い紙や画面のまぶしさが気になる

✔ LED照明や日光の反射が目に刺さるように感じる

✔ 薄暮や夜間の視界に違和感がある

といった困り感を抱えている方への対応も可能です。

「読書が苦痛」「文字が見えにくい」「紙や画面の白さが辛い」 などの悩みをお持ちの方は、視力だけでなく、視覚処理の問題を検討することが重要 です。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoでは、視覚ストレスの負担を軽減し、より快適に学び・生活できるための最適な方法 を提供します。

学力に関係する視機能・視知覚の問題を精査

学習時の困り感には、視力だけでなく視機能(目の動きやピント調整)や視知覚(視覚情報の処理)の問題が関わっていることが多くあります。

そのため、目の使い方と学習上の困難の関連を正確に分析することが不可欠です。

視機能の精密な評価 | 見え方と困り感の関係を解明

✔ 遠・近の斜位測定(両眼のバランスを見る)

✔ 遠・近の輻輳・開散の測定(目を寄せたり離したりする動きの精度を評価)

✔ 遠・近の調節力測定(ピントを合わせる力の柔軟性・耐久性を分析)

これらのデータをもとに、お子様の実際の困り感と比較し、結果に矛盾がないかを精査 します。

視機能の数値が正常範囲でも、「見えにくさ」「疲れやすさ」などの自覚症状がある場合、複数のアセスメントを組み合わせることで、より正確な解釈が可能 です。

時間経過による変化も評価 | 長期的な視機能の成長を見守る

✔ 視機能の発達過程を追跡し、年齢とともにどのように変化しているのかを分析

✔ 以前の検査結果との比較を行い、成長や変化を把握

✔ 視機能トレーニングや眼鏡補正の効果を検証し、最適なサポートを継続

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoの強み | 相互補完的なアセスメントで「困り感の本質」に迫る

検査データとお子様の主訴に矛盾が出た場合でも、複数のアセスメントを組み合わせることで詳細に精査 します。

✔ 視機能 × 視覚認知 × 感覚処理 × 情動の関係性を統合的に分析

✔ CCF(Curse to Charm Framework)を活用し、困り感の心理的影響も考慮

✔ 異なる検査の限界を相互補完することで、見逃されがちな問題を明らかにする

「数値上は問題ない」と片付けられた困り感に対しても、徹底的にアプローチし、本質的な解決へと導きます。

視覚認知検査で視覚処理の問題を精査

(両眼視機能と視覚認知をクロスバッテリー)

視覚認知とは、「目で見た情報を、脳で正しく処理する力」 です。

視力や視機能が正常でも、視覚認知に問題があると、学習やスポーツのパフォーマンスに影響を及ぼす 可能性があります。

当店では、TVPS-4またはMVPT-4 を用いて、眼から入力された視覚情報の処理能力を詳しく分析します。

これにより、両眼視機能と視知覚の関連性を評価し、学習や日常生活における困難の要因を明確化 します。

視覚認知が弱いと起こる問題

✔ 文字を読むとき、行を飛ばしたり、読み間違いが多い

✔ 漢字の習得に時間がかかる

✔ ノートの文字が乱れ、書字が苦手

✔ 図形問題や空間認識が苦手

✔ スポーツで、動くものの位置や距離感を正確に捉えられない

視覚認知が適切に機能しないと、学習の効率が下がり、スポーツや日常生活の動作にも影響 を与えることがあります。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoのアプローチ

✔ 視覚認知検査(TVPS-4 / MVPT-4)

視覚弁別・図地弁別・視覚記憶・視覚閉合など7つのサブテストを実施し、スコアを年齢別で算出。

✔ 両眼視機能検査とのクロスバッテリー評価

両眼視のズレや眼球運動の問題が、視覚認知能力にどのような影響を与えているかを分析。

✔ 眼鏡装用後の変化を検証

眼鏡補正による視覚情報処理の向上を、視覚認知スコアの変容から確認。

✔ 個々の特性に応じた支援

学習・作業・スポーツの特性を考慮し、得意な能力を活かし、不得意な能力を補う方法を提案。

視覚認知を理解し、「得意」を活かし「不得意」を補う

視覚認知は、学習・作業・スポーツのすべてに関与する重要な要素 です。

視機能と視覚認知を統合的に分析することで、「なぜ学習が苦手なのか?」「なぜスポーツで距離感が掴めないのか?」といった疑問の本質にアプローチ できます。

不得意な部分は、適切な眼鏡補正やトレーニングによって改善が期待できるため、

「できないこと」を克服するのではなく、「できる力」を最大限に活かす視点 を大切にしています。

「見る力」を手厚くアシストして

学習の基盤を強化する

自己肯定感・効力感を高める

「見る力」を整えることで、思考のエネルギーを最大化する

視ることに過剰なエネルギーを使わずに済めば、その分を思考や理解に回せる ようになります。

逆に、視機能に問題があると、無意識に「見ようとすること」自体に脳のリソースを奪われ、理解や習熟に十分なエネルギーを使えない状態 になってしまいます。

学習の情報処理プロセス | 「視覚機能」のアシストが鍵

学習とは、

-

情報を視覚から取り込む(初期入力)

-

取り込んだ情報を脳が処理し、理解・記憶する

-

理解した内容をアウトプット(書く・話す・活用する)する

という流れで進んでいきます。

このプロセスの最初の段階である 「視覚機能」 に負担があると、

✔ 視覚的なエラーが増え、情報の認識が遅れる

✔ 読むことに疲れてしまい、集中力が続かない

✔ 見えていても、理解や記憶に結びつきにくくなる

という現象が起こります。

「勉強が苦手」「学習についていけない」その理由が、実は視機能の問題にあるケースは決して少なくありません。

「苦手の原因がわかること」が、情緒面にも良い影響を与える

視覚機能に課題があることがわかれば、

✔ 「自分がダメだからできない」ではなく、「見る力の問題だった」と理解できる

✔ 苦手の理由が分かることで、自己否定せずに済む

✔ お子様や保護者の心理的負担が軽減される

これにより、「学ぶこと」への抵抗感が減り、ポジティブな姿勢が生まれる のです。

視機能 × 自己肯定感 | 二次的な影響を防ぐために

自己肯定感の低下は、学習の苦手意識と深く結びついています。

「どうせやっても無駄だから」と自己否定を続けることで、挑戦を避ける・新しいことに興味を持たなくなる・意欲が削がれる という 二次的な影響(学習性無力感) に発展することもあります。

✔ 視機能を改善することで、学習のストレスを減らし、成功体験を増やす

✔ 「できる」という感覚を持つことで、自信が生まれ、自己肯定感が高まる

✔ 学習だけでなく、日常生活全般にポジティブな変化が生まれる

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoでは、「視機能の改善 × 心理的アプローチ(CCF)」を組み合わせ、学習や生活の困難を本質的に解決する支援 を行っています。

なりたい自分に向かう線路に乗る

「見る力」を整えることで、子どもが持つ本来の力を引き出す

決して、「勉強ができること」だけが全てではありません。

しかし、「基礎学力」 は、将来的な生活力 や選択肢の広がり に密接に関わっています。

✔ 勉強が苦手なのは、本来の力が発揮できていないからかもしれない

✔ 視機能の問題でパフォーマンスがスポイルされているなら、スポーツでも本来の力を発揮できない可能性がある

✔ 学習や運動のつまずきが自己肯定感を下げる前に、視る力の問題を見つけ、適切なサポートをすることが重要

子どものうちに「見え方の問題」に気づくことの重要性

✔ 子ども自身が「なりたい自分」に向かって進みやすくなる

✔ 不要なつまずきを回避し、自信を持って学習やスポーツに取り組める

✔ 受験や将来の職業選択において、「見る力」が基盤となる

受験勉強においても、読む・書く・解くといった作業は「見る力」の積み重ねです。

視機能に課題がある場合、学習効率が低下し、努力が結果に結びつきにくくなる可能性があります。

義務教育期間に「見る力」を精査・アシストすることの意義

✔ 見え方の問題を早期に発見し、適切な方策をとることで、子どもの可能性を広げる

✔ 視る力を整えることで、学習やスポーツのパフォーマンス向上をサポート

✔ 「できない」ではなく、「本来の力を引き出す」視点で子どもを支援する

子どもが持つ本来の力を最大限に発揮できるよう、義務教育のうちに「視る力」を精査し、必要なサポートを提供することが、将来の選択肢を広げる鍵となります。

視覚的なノイズの軽減

アーレンシンドロームの軽減

「読むことが苦痛」その背景にある視覚の課題にアプローチ

視力は正常、聴覚にも問題なし、学習環境も整っている。

それなのに、

✔ 「文字が揺れて見える」

✔ 「文章が波打って見える」

✔ 「紙面が光って読みにくい」

といった違和感を訴えるお子様がいます。

また、発達障害・ディスレクシア・視覚過敏・読み書きの困難を抱える方 にとっても、これらの視覚的な問題が学習の大きなハードル になっているケースが少なくありません。

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoの積み重ねたケースから分かったこと

当所では、多数のケースを積み重ねる中で、視覚的な困難を抱える方に対して有効なアプローチを確立 してきました。

✔ すべての方に適用できるわけではありませんが、視覚補正を行うことで劇的な改善が見られるケースが多い

✔ 「字が動いて見える」「部分的に消えてしまう」といった困り感に対し、実際に改善を実感された方が多くいる

✔ 読み書きが苦手な理由が、「努力不足」ではなく、視覚的な要因にある場合がある

「視力の問題ではない」と見過ごされてきた困り感に対し、適切なアセスメントと補正で解決の可能性を広げます。

読むことに困難を抱える子どもへの支援 | 見える喜び、読める喜びを届ける

ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoがこの検査に傾注する理由は、

「読むことが困難な子どもにとって、本当に有効な方策であると確信したから」 です。

✔ 「読めるようになった!」という成功体験が、学習の意欲を引き出す

✔ 読むことに対するストレスが減ることで、学習全体のパフォーマンスが向上

✔ 「見え方の問題があったんだ」と分かることで、自分自身を否定することなく、前向きに取り組める

「見える喜び」「読める喜び」を、一人でも多くの方に届けたい。

それが、ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoが視覚アセスメントを追求し続ける理由です。